Über 116.000 Aufrufe – breites öffentliches Interesse an DDR-Serienbau

Mit über 116.000 Aufrufen (Angabe des Redakteurs, Stand: Januar 2026) hat ein Artikel der Märkischen Allgemeinen Zeitung zum Thema …

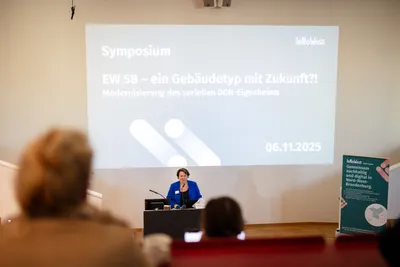

Am 6. November 2025 fand an der Fachhochschule Potsdam sowie per Livestream ein Symposium mit der Frage: „EW 58 – ein Gebäudetyp mit Zukunft?! Modernisierung des seriellen DDR-Eigenheims“ statt. Organisiert wurde das Symposium vom InNoWest Team Zukunftsgerechter Umbau und moderiert von Prof. Dr.-Ing. Ulrich Schwarz. Die Veranstaltung richtete sich an Interessierte und Eigenheimbesitzende.

Im Mittelpunkt des Symposiums standen der DDR-Eigenheimklassiker EW 58 und seine Weiterentwicklung EW 65. Zwei Gebäudetypen, die heute wieder verstärkt in den Fokus nachhaltiger Umbau- und Sanierungsstrategien rücken. Durch ihre enorme Verbreitung – bis 1970 statistisch nicht erfasst und ab 1971 bis 1989/90 mit insgesamt rund 265.000 errichteten Eigenheimen – prägen sie vielerorts Orte und Landschaften im Gebiet der ehemaligen DDR.

In ihrem Grußwort erinnerte Dr. Ina Bartmann, Staatssekretärin im Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung des Landes Brandenburg, daran, welch kulturellen und identitätsstiftenden Wert diese Häuser besitzen. Sinngemäß betonte sie, dass die EW 58- und EW 65-Bauten oft unterschätzt wurden, heute aber – ähnlich wie der einst wenig geschätzte Trabant, der inzwischen Kultstatus genießt – als Teil regionaler Baukultur neu entdeckt werden. Sie rief dazu auf, gemeinsam dafür zu sorgen, dass auch diese Typenhäuser als wertvolle „Kultbauten“ wahrgenommen, erhalten und weiterentwickelt werden.

Prof. Dr.-Ing. Ulrich Schwarz (HNEE) stellte als Sprecher des InNoWest Teams Zukunftsgerechter Umbau die Ziele und Hintergründe vor und erläuterte die Motivation der Themenstellung. Besonders hob er hervor, dass sich aktuellen Umfragen zufolge rund 80 Prozent der Deutschen Wohneigentum wünschen, was die Bedeutung eines gut nutzbaren und modernisierbaren Bestands zusätzlich unterstreicht. Zudem zeigte er einen Vergleich der Kosten pro Quadratmeter zwischen Neubau und verschiedenen Sanierungstiefen und machte deutlich, dass eine qualitätsvolle Modernisierung in den meisten Fällen wirtschaftlich deutlich günstiger ist als ein Neubau.

Der thematische Einstieg in die historische und technische Dimension des EW 58 und seiner Weiterentwicklungen erfolgte durch Lisa Honeck (Bauhaus-Universität Weimar). Sie ordnete die Typenhausserien zunächst historisch ein und gab einen Überblick über die Entstehung des EW 58 sowie die zu Beginn der 1970er-Jahre weiterentwickelte Eigenheimserie aus Meiningen, zu der unter anderem der Haustyp EW 65 B gehört. Anhand ihrer Fallstudien in Stralsund und Erfurt zeigte sie, wie unterschiedlich diese Serien in der Praxis umgesetzt wurden und wie groß die Bandbreite zwischen typisierter Vorgabe und baulicher Individualisierung tatsächlich ist.

Daran anschließend präsentierte Luise Albrecht (HNEE) verschiedene bauzeitliche Typenhaus- und Bauteilkataloge. Sie erläuterte, welche Standardlösungen in der Bauzeit der Typenhäuser besonders häufig verwendet wurden – ausgewählt für die Wärmedämm-Elemente, für die Massiv–Deckenkonstruktionen und die Außenwandkonstruktionen – und zeigte, wie diese Informationen heute im Abgleich mit der Bauwerksdiagnostik für die Bewertung der Bausubstanz und die Planung von Sanierungsmaßnahmen genutzt werden können.

Christian Bernrieder (BSL Architekten) gab anschließend Einblicke in eine kürzlich realisierte Umbaumaßnahme an einem EW 65 B. Er veranschaulichte die erforderlichen Schritte und legte dar, dass die Grundrissstruktur des Hauses auch aus heutiger Sicht sehr gut funktioniere. Im gezeigten Beispiel genügten bereits punktuelle Eingriffe in den Grundriss, um die Wohnqualität deutlich zu erhöhen und den Bezug zum Garten zu stärken – ein Beispiel dafür, wie typisierte Bauten an heutige Bedürfnisse angepasst werden können.

Im letzten Vortrag der Vormittagssession führte Finn Schmid-Bonde (FHP) in die rechtlichen Rahmenbedingungen ein, die bei der Sanierung von Typenhäusern zu beachten sind und ergänzte einen Überblick über mögliche Fördermöglichkeiten, die Eigentümer*innen bei Modernisierungsvorhaben unterstützen können.

Den Auftakt in den Nachmittag machte Christoph Steen (HNEE), der Zwischenergebnisse aus der Entwicklung eines digitalen, frei zugänglichen Tools zur energetischen Ertüchtigung standardisierter Einfamilienhäuser präsentierte. Anhand eines neu erstellten digitalen Zwillings eines EW 58 demonstrierte er, wie Sanierungspfade modelliert werden können. Als Beispiel zeigte er ein Szenario, das sowohl die Einhaltung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) als auch die vollständige Nutzung des Dachraums – inklusive Spitzboden – voraussetzt und verdeutlichte, wie damit realistische energetische Zielzustände berechnet werden können.

Im Anschluss führte Dominik Eisenhardt (HNEE) in die Feuchteeinwirkungen auf Bauwerke ein und erläuterte die Zusammenhänge zwischen verschiedenen Dämmmaßnahmen und potenziellen Feuchteproblemen. Mithilfe aktueller Ausschnitte aus seiner Arbeit zur Feuchteschutzbemessung durch hygrothermische Simulation zeigte er auf, welche Feuchtegehalte bei unterschiedlichen Sanierungsmaßnahmen auftreten können und wie diese Daten fachgerecht zu interpretieren sind.

Philipp Kersten (THB) präsentierte daraufhin Möglichkeiten, wie Smart-Home-Technologien durch gezielte Sensorik und bedarfsgerechte Steuerung zur Energieeinsparung beitragen können. Er verdeutlichte, dass schon vergleichsweise einfache digitale Elemente – etwa Temperatur- und Luftfeuchtesensoren – das Nutzerverhalten positiv beeinflussen und den Energiebedarf senken können.

Einen weiteren Schwerpunkt setzte Philipp Kuttner (HNEE), der eine Einführung in das serielle Sanieren gab – erläutert am Beispiel eines EW 58. Er stellte die drei gängigen Verfahren vor: Teilvorfertigung, Vollvorfertigung sowie hybride Ausführungen, und zeigte, wie diese Ansätze die Bauzeit verkürzen, Abläufe standardisieren und gleichzeitig Qualitätssicherheit ermöglichen.

Zum Abschluss stellte Tobias Jänecke (FHP) die Dekarbonisierungspotenziale des Gebäudebestands in Brandenburg vor. Er skizzierte den tatsächlichen Anteil des Gebäudebestandes in Brandenburg an den Gesamtemissionen des Bundeslandes und wie politische Rahmeninstrumente – darunter die CO₂-Bepreisung – dazu beitragen können, klimaverträgliche Entscheidungen langfristig zu unterstützen. Besonders hob er hervor, dass klimapolitische Steuerungsmechanismen immer auch im Sinne sozialer und generationenübergreifender Gerechtigkeit gestaltet werden sollten.

consent_vimeo

Über das Symposium wurde auch in der Märkischen Allgemeinen Zeitung (MAZ) berichtet.

"Zukunftsweisend: Warum die beliebten DDR-Häuser gerade eine Renaissance erleben" von Rüdiger Braun.

Koordination + Architektur

Mit über 116.000 Aufrufen (Angabe des Redakteurs, Stand: Januar 2026) hat ein Artikel der Märkischen Allgemeinen Zeitung zum Thema …

Studierende des HNEE Studiengangs Holzingenieurwesen des Moduls Bauphysikalische …